세르비아 정교회

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

세르비아 정교회는 동남유럽과 전 세계에 신자가 분포하는 동방 정교회 교회이다. 1세기 기독교 전파 이후 세르비아 지역에 교회가 설립되었으며, 1219년 성 사바에 의해 자치 대주교구로 독립했다. 1346년에는 총대주교구로 승격되었으며, 오스만 제국 시대에는 폐지되었다가 1557년 재건되었다. 1766년 폐지 이후 합스부르크 제국, 세르비아 공국 등에서 자치 교회를 거쳐 1920년 통합되었다. 세르비아 정교회는 세르비아, 몬테네그로, 보스니아 헤르체고비나 등에 교구를 두고 있으며, 주교회의와 성소의회를 통해 운영된다. 동방 정교회 신학, 전례, 슬라바(씨족 수호성인) 축제를 중시하며, 사회적 문제에 대해 전통적인 입장을 유지한다. 다른 정교회 교단들과의 교류를 이어가며, 비잔틴 건축, 이콘 등 독자적인 예술 양식을 발전시켰다.

더 읽어볼만한 페이지

- 동방 정교회의 독립 교회 - 조지아 정교회

조지아 정교회는 사도 안드레아의 선교로 시작되어 성 니노에 의해 국교로 채택된 조지아의 국교이자 동방 정교회의 자치 교회로, 러시아 제국 합병과 혁명 이후 독립을 거쳐 현재 일리아 2세 총대주교 하에 부흥기를 맞이했으나 내외적 과제에 직면해 있다. - 동방 정교회의 독립 교회 - 루마니아 정교회

루마니아 정교회는 14세기에 설립된 수도대주교구에서 시작하여 20세기에 콘스탄티노플 총대주교로부터 독립했으며, 루마니아어로 예배를 드리고 1925년 여러 교회를 통합하여 콘스탄티노플 정교회 본부의 승인을 받아 현재 주교구, 신학대학, 신학교, 수도원 등을 운영하며, 유네스코 세계문화유산으로 지정된 수도원을 보유하고 공산주의 시대와 현대적 이슈들을 겪고 있는 루마니아의 정교회 교회이다.

2. 역사

비잔티움 제국의 바실리오스 2세 황제가 불가리아를 정복하면서 오흐리드 대주교구가 설립되었고(1018년), 성 사바가 아토스산을 방문했다(1192년).[1] 이후 성 사바는 니케아 제국 황제에게 세르비아 교회의 독립을 요청, 콘스탄티노폴리스 총대주교에서 분리된 독립 정교회인 세르비아 정교회가 설립되었다(1219년).[1] 1346년에는 페치 세르비아 총대주교구로 승격되었다.[1]

15세기에 오스만 제국이 세르비아, 보스니아 헤르체고비나, 몬테네그로를 정복하면서 일부 세르비아인들은 이슬람교로 개종했지만, 대부분은 세르비아 정교회 신앙을 지켰다.[3] 1463년부터 세르비아 총대주교구는 사실상 폐지되었지만, 1557년에 쉴레이만 1세가 소콜루 메흐메트 파샤의 중재로 그의 사촌을 세르비아 총대주교로 임명하면서 복원되었다.[3] 세르비아 총대주교구는 오스만 제국 내 모든 세르비아인들의 영적 통합에 기여했다.[3]

1766년, 세르비아인 봉기 진압 이후 세르비아 총대주교구는 폐지되었고, 1831년에는 베오그라드 대교구, 1848년에는 카를로브치 대교구가 설립되었다.[4] 1878년 세르비아가 오스만 제국으로부터 완전히 독립하면서 독립 교회가 형성되었다.[4] 1920년, 카를로브치 대교구, 베오그라드 대교구, 몬테네그로 대교구가 현대적인 세르비아 정교회로 통합되면서 독립 정교회 지위를 회복했다.[4]

2. 1. 초기 기독교

1세기 동안 기독교는 동남유럽 전역으로 확산되기 시작했다. 2세기의 초기 순교자 플로루스와 라우루스는 현대 립리얀 근처 울피아나에서 다른 300명의 기독교인들과 함께 순교당했으며, 기독교 성인으로 존경받고 있다.[1] 시르미움의 이레네우스 주교 또한 304년에 순교했다.[1] 세르비아 니슈(Niš)의 현대 도시인 나이수스(Naissus)에서 태어난 콘스탄티누스 1세(306~337) 황제는 로마 제국의 첫 번째 기독교 통치자였다.[1] 4세기 동안 오늘날 세르비아에 위치한 여러 지역 주교들이 두각을 나타냈는데, 시르미움의 게르미니우스, 싱기두눔의 우르사키우스, 그리고 싱기두눔의 세쿤디아누스(현대 벨그라드) 등이 있으며, 시르미움에서는 여러 공의회가 소집되었다.[1]395년 제국은 분열되었고, 동쪽 절반은 나중에 비잔티움 제국으로 알려지게 되었다.[1] 535년, 유스티니아누스 1세 황제는 세르비아 현대 레바네 근처에 있는 황제의 출생지인 유스티니아나 프리마에 중심을 둔 유스티니아나 프리마 대주교구를 설립했다.[1] 이 대주교구는 다키아 속주의 모든 속주에 대한 교회 관할권을 가지고 있었다.[1] 7세기 초까지, 이 지역의 비잔티움 속주 및 교회 질서는 침입하는 아바르족과 슬라브족에 의해 파괴되었다.[1] 세르비아인과 다른 슬라브족의 기독교화가 더욱 두드러진 후, 같은 세기에 일리리쿰과 달마티아 속주에서 교회 생활이 재개되었는데, 이는 로마 교회에 의한 것이었다.[1] 7세기와 8세기 중반에 이 지역은 콘스탄티노플 총대주교청의 관할권 아래 있지 않았다.[1]

2. 2. 세르비아인의 기독교화

초기 중세 세르비아 공국의 역사는 비잔티움 황제 콘스탄티누스 7세 포르피로게니토스(재위 913~959년)가 편찬한 De Administrando Imperio|통치론la에 기록되어 있다.[2] 이 책에서 세르비아인은 헤라클리우스 황제(재위 610~641년)의 보호를 받았다고 하며, 포르피로게니토스는 세르비아인이 항상 제국의 통치하에 있었다고 강조했다. 또한 세르비아인이 세례를 받은 중심지는 로마로 표시되어 있다.[3] 최초의 세르비아인 기독교화는 632~638년으로 거슬러 올라가는데, 이는 소수의 지도자들에게 국한되었을 가능성이 있다.[4] 7세기부터 9세기 중반까지 세르비아는 로마 교회의 영향을 받았으며,[5] 870년대에 기독교인으로 여겨지기 시작하여 9세기 후반 바실 1세 시대에 이 과정이 완료되었다.[6][7]

콘스탄티노폴리스 세계 총대주교청은 731년 레오 3세 이사우리아누스 황제가 시칠리아와 칼라브리아를 합병하면서 일리리쿰 총독령으로 확장하기 시작한 것으로 여겨진다.[8][9] 9세기 중반 이후 확장이 일어났으며,[10] 비잔티움 황제와 총대주교는 교회 행정 경계가 정치적 경계를 따라야 한다고 요구했다.[11] 같은 시기 이 지역은 카롤링거 제국과 비잔티움 제국 간의 정치적 분쟁 지역이었다.[12] 바실 1세는 일리리쿰 총독령 전체에 대한 통제권을 얻기 위해 적극적으로 노력했으며,[13][14][15][16] 무티미르(Mutimir of Serbia)에게 최소 한 명의 사절을 보냈을 가능성이 높다.[17] 무티미르는 873년 5월 교황 요한 8세가 시르미움(Sirmium) 주교 관할구(모라비아 대주교구 참조)로 돌아올 것을 제안했을 때 콘스탄티노폴리스 총대주교청과의 교류를 유지하기로 결정했다.[18]

알렉시스 P. 블라스토는 라슈 에파르키아(Eparchy of Ras)가 무티미르 통치 기간 동안 라슈에 있는 성 베드로와 바울 교회에 세르비아 주교구로 설립되었고, 879~880년 콘스탄티노폴리스 공의회에서 확인되었다고 주장했다. 그러나 프레드라그 코마티나는 세르비아 주교구에 대한 언급이 없으며, 초기 중세 유럽에서는 특정 지역에 주교가 없는 기독교 교회가 존재하는 것이 드문 일이 아니었고, 파노니아 주교의 지배를 받는다는 것은 당시 지역 세르비아 주교가 없었음을 의미한다고 보았다. 티보르 지브코비치는 세르비아에 새로운 교회 중심지와 조직이 설립되었다는 정보가 없으며, 세르비아 교회 중심지와 수도는 데스티니콘(Destinikon)에 있었고, 9세기 중반 라슈는 국경 요새였으며 1019~1020년에 주교구의 교회 중심지가 되었다고 결론내렸다. 오흐리드 대주교구에 대한 바실 2세의 1020년 황제 칙령에는 라슈 주교구에 대한 초기 언급이 있으며, 불가리아 자치 교회에 속해 있었고, 페트르 1세(Peter I of Bulgaria)(927~969)와 사무엘(Samuel of Bulgaria)(977~1014) 시대에 속했다고 명시되어 있다. 불가리아 황제에 의해 설립되었을 가능성이 있지만, 불가리아 교회에 통합될 수 있었던 가장 늦은 시점을 나타낼 것이다. 세르비아 영토에 있었다면, 세르비아 교회 또는 세르비아 영토의 일부는 870년에서 924년 사이에 불가리아 교회의 영향을 받은 것으로 보인다.

9세기 기독교화와 함께 세르비아 왕조 구성원들 사이에 기독교 이름(페타르, 스테판, 파블레, 자하리예)이 나타난다. 페타르 고이니코비치 왕자(재위 892~917년)는 기독교 통치자였으며, 그의 시대에 기독교가 확산되었을 가능성이 높다. 세르비아는 불가리아와 국경을 접하고 있었기 때문에, 불가리아에서 기독교적 영향과 선교사들이 유입되었고, 20년간의 평화 기간 동안 증가했다. 924년 불가리아의 세르비아 합병은 세르비아 교회의 미래 방향에 중요했다. 늦어도 그때까지 세르비아는 키릴 문자와 슬라브어 종교 문서를 받았을 것이며, 이미 익숙했지만 그리스어보다 선호하지 않았을 수도 있다.

2. 3. 자치 대주교구 시대 (1219-1346)

1192년 스테판 네마냐의 아들 라스트코 네마냐 왕자는 아토스 산에서 수도원 서원을 하고 사바(사바스)라는 이름을 받았다.[1] 3년 후, 그의 아버지도 수도원 서원을 하고 시메온이라는 이름을 받았다. 이들 부자는 성스러운 공동체에 버려진 힐란다르 수도원을 개조하여 세르비아 종교 중심지를 세울 것을 요청했고, 이는 (예술, 문학, 종교에서) 르네상스의 시작을 알렸다. 사바의 아버지는 1199년 힐란다르에서 사망하여 성 시메온으로 시성되었다.[1] 사바는 수년간 머물면서 지위가 상승했고, 1207년 세르비아로 돌아와 아버지의 유해를 스투데니차 수도원에 안치했다. 이는 다투던 두 형제 스테판 네마냐와 부칸을 화해시킨 후였다.[2] 스테판은 그에게 성직자들과 함께 세르비아에 남아 백성에게 광범위한 목회 활동과 교육을 제공할 것을 요청했고, 사바는 그렇게 했다. 사바는 지차 수도원을 비롯한 여러 교회와 수도원을 세웠다. 1217년 스테판은 세르비아의 왕으로 선포되었고, 교회 개편에 대한 여러 질문이 제기되었다.[3]

사바는 1217/18년에 성산으로 돌아와 세르비아 교회의 자치를 위한 준비를 했다. 그는 1219년 세르비아 교회의 첫 번째 대주교로 서임되었고, 당시 니케아에 망명 중이던 콘스탄티노폴리스의 마누엘 1세 총대주교로부터 자치를 부여받았다.[4][5] 같은 해, 사바는 ''자코노프라빌로''(사바의 교회법전)를 발표했다. 따라서 세르비아인들은 정치적, 종교적 독립이라는 두 가지 형태의 독립을 얻게 되었다.[6] 그 후 사바는 세르비아 스투데니차에 머물면서 세르비아인들에게 신앙 교육을 계속했다. 나중에 그는 이단으로 간주했던 보고밀파를 금지하는 공의회를 소집했다. 사바는 여러 주교를 임명하여 세르비아 전역에 파견하여 교구를 조직하도록 했다.[6] 종교적, 사회적 지도자로서의 지위를 유지하기 위해 그는 수도원과 땅을 돌아다니며 백성에게 교육을 계속했다. 1221년 지차 수도원에서 공의회가 열려 보고밀파를 규탄했다.[7]

사바 시대에 새로 설립된 주교좌는 다음과 같다.

세르비아 대주교 관할권 하에 있던 이전 주교구는 다음과 같다.

1229/1233년 사바는 팔레스타인으로 순례를 갔고, 예루살렘에서 아타나시오스 2세 총대주교를 만났다. 사바는 예수가 태어난 베들레헴, 그리스도가 세례받은 요르단 강, 그리고 성스러운 사바(사바 수도원)의 대 라브라를 보았다. 사바는 자신의 주인이자 니콜라스 수도원장이 이끄는 대 라브라 형제들에게 성지에 있는 두 수도원을 구입할 수 있는지 요청했다. 그의 요청은 받아들여졌고, 그는 세르비아 수도사들이 거주할 시온 산의 성 요한 신학자 수도원과 아코나의 성 조지 수도원을 제공받았다. 트로예루치차(세 손의 테오토코스) 이콘은 성 요한 다마스쿠스가 대 라브라에 기증한 것으로, 사바가 받아 힐란다르에 기증했다.

사바는 제2 불가리아 제국의 수도 벨리코 투르노보에서 불가리아의 이반 아센 2세의 통치 기간 중 사망했다. 그의 ''전기''에 따르면, 그는 1월 12일 1235년 주현절의 성찬식 후 병이 들었다. 사바는 성지에서 돌아오는 길에 벨리코 투르노보를 방문했는데, 그는 예루살렘에 시리아 순례자들을 위한 호스피스를 설립하고 그곳의 기존 수도원에 세르비아 수도사들이 환영받을 수 있도록 준비했다. 그는 1월 14일 1235년 토요일과 일요일 사이 밤에 폐렴으로 사망했고, 벨리코 투르노보의 성 40인 순교자 대성당에 묻혔다. 그의 성 유해는 1237년 5월 6일 세르비아 남부 밀레셰바 수도원으로 옮겨졌다.

1253년 대주교 아르세니예에 의해 주교좌는 페치 수도원으로 옮겨졌다.[8] 세르비아의 수장들은 그 이후로 두 곳을 오가며 활동했다.[9] 1276년과 1292년 사이에 쿠만인들이 지차 수도원을 불태웠고, 왕 스테판 밀루틴(1282-1321)은 예브스타티예 2세 재임 기간인 1292-1309년에 이를 개조했다.[10] 1289-1290년에 파괴된 수도원의 주요 보물, 특히 성 예브스타티예 1세의 유해는 페치 수도원으로 옮겨졌다.[11] 같은 왕의 통치 기간 동안 그라차니차 수도원도 재건되었고,[12] 왕 스테판 우로시 3세(1321-1331) 통치 기간에는 데차니 수도원이 건설되었으며,[13] 대주교 다닐로 2세의 감독 하에 이루어졌다.[14]

2. 4. 중세 총대주교구 시대 (1346-1463)

세르비아 정교회의 지위는 세르비아 왕국의 확장과 위상 향상과 함께 성장했다. 슈테판 두샨 왕이 차르 제위를 칭한 후, 1346년에 세르비아 대주교구는 총대주교구로 승격되었다. 이후 1세기 동안 세르비아 교회는 최고의 권력과 위신을 얻었다. 14세기 세르비아 정교회 성직자들은 아토스 산에서 프로토스 칭호를 가지고 있었다.

1346년 4월 16일 (부활절), 슈테판 두샨은 스코페에서 세르비아 대주교 요아니키예 2세, 오흐리드 대주교 니콜라스 1세, 불가리아의 시메온 총대주교와 아토스 산의 여러 종교 지도자들이 참석한 대규모 회의를 소집했다. 회의와 성직자들은 자치적인 세르비아 대주교구를 총대주교구로 승격시키는 데 동의하고 의식을 거행했다. 대주교는 이제부터 '세르비아 총대주교'라는 칭호를 사용했지만, 일부 문서에서는 페치 총대주교 수도원을 본거지로 하는 '세르비아인과 그리스인의 총대주교'라고 불렀다. 요아니키예 2세 총대주교는 슈테판 두샨을 "황제이자 자치군주인 세르비아인과 로마인"으로 엄숙하게 대관했다 (세르비아 황제 참조). 총대주교의 지위는 스코페 대주교구와 같이 주교구를 대주교구로 승격시키는 결과를 가져왔다. 총대주교구는 아토스 산과 콘스탄티노폴리스 총대주교구 관할 아래 있는 그리스 대주교구(오흐리드 대주교구는 자치권 유지)에 대한 주권을 장악했고, 이는 1350년 콘스탄티노폴리스 총대주교 칼리스토스 1세에 의한 두샨의 파문으로 이어졌다.[1]

1375년, 세르비아 총대주교구와 콘스탄티노폴리스 총대주교구 사이에 합의가 이루어졌다.[2] 코소보 전투 (1389년)와 그 여파는 중세 유산과 세르비아 정교회의 후대 전통에 지속적인 영향을 미쳤다.[3] 1455년, 오스만 투르크가 페치의 총대주교 본부를 정복했을 때, 아르세니예 2세 총대주교는 세르비아 데스포타트의 수도인 스메데레보에서 일시적으로 피난처를 찾았다.[4]

중세 시대에 세르비아 정교회의 후원 아래 만들어진 문화, 예술 및 문학 유산 중에는 세르비아어로 ''žitije''(vita)로 알려진 전기가 있는데, 이는 12세기부터 15세기까지 통치자, 대주교 및 성인들의 전기를 기록한 것이다.[5][6][7]

2. 5. 오스만 제국 시대 (1463-1878)

15세기에 오스만 제국이 세르비아, 보스니아 헤르체고비나, 몬테네그로를 정복하면서 일부 세르비아인들은 이슬람교로 개종했지만, 대부분의 세르비아인들은 세르비아 정교회 신앙을 지켰다.[3] 1463년부터 세르비아 총대주교구는 사실상 폐지되었지만, 1557년에 오스만 제국의 쉴레이만 1세 술탄이 세르비아인 파샤인 메흐메드 파샤 소콜로비치(소콜루 메흐메트 파샤)의 중재를 통해 그의 사촌을 세르비아 총대주교로 임명하면서 복원되었다.[3] 세르비아 총대주교구는 오스만 제국 내 모든 세르비아인들의 영적 통합에 기여했기 때문에 세르비아인들에게 매우 중요했다.[3]

1459년 오스만 제국은 세르비아 데스포타트를, 1463년 보스니아 왕국을, 1482년 헤르체고비나를, 1499년 몬테네그로를 정복했다.[10] 정복된 영토는 산자크로 나뉘었다.[10] 오스만 제국 시대에도 세르비아 정교회는 계속 존속했지만, 1463년 세르비아 총대주교 아르세니예 2세가 사망한 후 후계자가 선출되지 않아 총대주교구는 사실상 폐지되었다.[10] 이후 세르비아 교회는 오흐리드 대주교구, 나아가 밀레트 제도 하에서 오스만 제국 내 모든 정교회에 대한 관할권을 가진 에큐메니칼 총대주교구의 관할 하에 놓였다.[10]

1530년경부터 1541년까지 스메데레보의 파블레 대주교가 페치의 좌석을 장악하고 자신을 페치 대주교이자 세르비아 총대주교로 선포하며 자치권 회복을 시도했으나 실패했다.[10] 1557년 쉴레이만 1세 치하에서 세르비아 총대주교구가 복원되었는데, 이는 세르비아 출신 파샤 메흐메드 소콜로비치의 중재 덕분이었다.[10] 그의 사촌이자 세르비아 정교회 주교 중 한 명인 마카리예 소콜로비치가 페치에서 총대주교로 선출되었다.[10] 페치 총대주교구에는 서부 불가리아의 일부 교구도 포함되었다.[11]

세르비아 총대주교 요반 칸툴 (1592–1614) 시대에, 오스만 제국은 성 사바의 유해를 밀레셰바 수도원에서 베오그라드의 브라차르 언덕으로 가져가 시난 파샤가 반란을 막기 위해 불태웠다(바나트 봉기 참조).[12] 그의 유해가 불태워진 곳에 성 사바 성당이 세워졌다.[12]

1766년, 교회가 주도적인 역할을 한 세르비아 봉기가 진압된 이후 오스만 제국은 총대주교구를 다시 폐지했다.[13] 교회는 다시 콘스탄티노플의 에큐메니칼 총대주교의 관할 아래 놓였다.[13]

2. 6. 합스부르크 군주국 내 세르비아 교회

이 시기 발칸 반도 전역의 그리스도인들은 봉기와 지속적인 저항에 대한 보복으로 오스만 제국이 부과한 가혹한 세금을 피하기 위해 이슬람으로 개종하라는 압력을 받았다. 이슬람화의 성공은 특정 지역에 국한되었고, 대다수의 세르비아 인구는 부정적인 결과에도 불구하고 기독교 신앙을 유지했다.[3] 이를 피하기 위해 수많은 세르비아인들이 그들의 지도자들과 함께 자치권이 부여된 합스부르크 군주국으로 이주했다.[3] 1708년, 자치적인 세르비아 정교회 카를로바츠 대주교구가 설립되었고, 이후 총대주교구(1848~1920)가 되었다.[3]

마리아 테레지아 (1740-1780) 통치 기간 동안 여러 차례 정교회 세르비아인들의 집회가 열렸고, 합스부르크 궁정에 청원서를 제출했다.[4] 이에 대한 응답으로 ''Regulamentum privilegiorum''(1770)과 ''Regulamentum Illyricae Nationis''(1777)과 같은 여러 왕실 법령이 발표되었으며, 이들은 모두 1779년의 왕실 선언령으로 대체되었다.[4] 이 선언령은 합스부르크 군주국에서 세르비아 정교회 주교 선출 절차부터 교구, 교구 및 수도원의 관리에 이르기까지 다양한 중요한 문제들을 규정했다.[4] 이 법령은 1868년 8월 10일 발표된 "왕실 법령"으로 대체될 때까지 효력을 유지했다.[4]

2. 7. 근현대

15세기에 오스만 제국이 세르비아, 보스니아 헤르체고비나, 몬테네그로를 정복하면서 일부 세르비아인들은 이슬람교로 개종했지만, 대부분의 세르비아인들은 세르비아 정교회를 유지했다. 1463년부터 세르비아 총대주교구는 사실상 폐지되었지만, 1557년에 오스만 제국의 쉴레이만 1세 술탄이 세르비아인 파샤인 메흐메드 파샤 소콜로비치(소콜루 메흐메트 파샤)의 중재를 통해 그의 사촌을 세르비아 총대주교로 임명했다. 세르비아 총대주교구는 오스만 제국에 거주하던 모든 세르비아인들의 영적 통일을 도와주었기 때문에 세르비아인들에게 매우 중요했다.[4]1766년에 오스만 제국의 지배에 저항하던 세르비아인의 봉기가 진압되면서 세르비아 총대주교구는 폐지되었고, 1831년에는 베오그라드 대교구, 1848년에는 카를로브치(현재의 스렘스키카를로브치) 대교구가 설립되었다. 1878년에 세르비아가 오스만 제국으로부터 완전히 독립하면서 완전히 독립된 교회가 형성되었다. 1920년에 카를로브치 대교구, 베오그라드 대교구, 몬테네그로 대교구가 현대적인 세르비아 정교회로 통합되면서 세르비아 정교회는 독립 정교회 지위를 회복했다.

세르비아 정교회는 오스만 제국 통치에 대한 세르비아의 저항과 밀접하게 관련되어 있었으며, 이로 인해 정교회는 세르비아 민족 정체성과 1815년 이후 등장한 새로운 세르비아 왕국과 불가분의 관계를 맺게 되었다. 세르비아 공국의 세르비아 정교회는 1831년 자치권을 획득하여 벨그라드 대주교구로 조직되었고, 콘스탄티노플 세계 총대주교청의 교회 관할권 아래 남아 있었다. 세르비아 공국은 1878년 오스만 제국으로부터 완전한 정치적 독립을 얻었고, 그 직후 콘스탄티노플 세계 총대주교청과 협상을 시작하여 1879년 벨그라드 대주교구에 대한 완전한 교회적 독립(자치)을 정식으로 인정받았다.

동시에, 오스트리아-헝가리 점령(1878) 이후 보스니아 헤르체고비나에 있는 세르비아 정교회 교구들은 콘스탄티노플 총대주교청의 최고 교회 관할권 아래 있었지만, 오스트리아-헝가리 당국과 콘스탄티노플 총대주교청 대표들이 체결한 1880년 협약에 따라 내부 자치권을 얻었다.

19세기 말까지 오스만 제국 통치하에 남아 있던 남부 교구에서는 세르비아 대주교들이 임명되었다. 따라서 20세기 초에는 합스부르크 군주국의 카를로프치 총대주교구, 세르비아 왕국의 벨그라드 대주교구, 그리고 몬테네그로 공국(1910년 이후 몬테네그로 왕국)의 몬테네그로 대주교구를 포함하여 여러 개의 독립적인 세르비아 교회 관구가 존재했다.

제1차 세계 대전(1914~1918) 동안 세르비아 정교회는 막대한 피해를 입었다.

1918년 세르브·크로아트·슬로베니아 왕국 건국으로 해방과 정치적 통일이 이루어진 후, 모든 동방 정교회 세르비아인들은 하나의 교회 권위 아래 통합되었고, 모든 세르비아 교회 관구와 주교구는 1920년 단일 세르비아 정교회로 통합되었다. 통합된 세르비아 정교회의 초대 총대주교는 디미트리예(Павловић) 세르비아 정교회 총대주교 (1920–1930)였다. 세르비아 정교회는 전간기 유고슬라비아 왕국에서 큰 정치적, 사회적 영향력을 얻었으며, 이 기간 동안 유고슬라비아 정부가 교황청과 콘코르다트를 체결하려는 의도에 대해 성공적으로 반대 운동을 펼쳤다.

통합된 세르비아 정교회는 헝가리의 부다 주교구를 관할하에 두었다. 1921년 세르비아 정교회는 주교 고라즈드 파블릭이 이끄는 체코 지역을 위한 새로운 주교구를 설립했다. 동시에 디아스포라의 세르비아 교회가 재편되었고, 미국과 캐나다를 위한 주교구(교구)가 설립되었다. 1931년 슬로바키아와 카르파티아 루테니아의 동방 정교회 기독교인들을 위한 무카체보-프레쇼브 주교구라는 또 다른 교구가 설립되었다.

제2차 세계 대전 동안 세르비아 정교회는 점령군과 맹렬한 반세르비아 성향의 독립국 크로아티아(NDH)의 우스타샤 정권의 박해로 심각한 고통을 받았다. 우스타샤 정권은 정교회 세르비아인들이 강제로 가입해야 하는 "크로아티아 정교회"를 만들려고 했다. 많은 세르비아인들이 세르비아인 학살 동안 살해되거나 추방되거나 가톨릭으로 개종하도록 강요당했다. 세르비아 정교회의 주교와 사제들은 박해의 대상이 되었고, 많은 정교회 교회들이 파손되거나 파괴되었다. NDH의 세르비아 정교회 사제, 수도사 및 기타 종교 지도자 577명 중 214~217명이 살해되었고 334명이 독일 점령 세르비아로 추방되었다.[4] 그들 중 일부는 살해되기 전에 우스타샤에 의해 잔혹하게 고문당하고 훼손당했다. 보스니아 헤르체고비나 지역에서는 71명의 정교회 사제가 우스타샤에 의해, 10명이 파르티잔에 의해, 5명이 독일군에 의해 살해되었고, 45명이 제2차 세계 대전 종전 후 10년 이내에 사망했다.[4]

유고슬라비아 전쟁은 세르비아 정교회의 여러 분파에 심각한 영향을 미쳤다. 많은 세르비아 정교회 성직자들은 전쟁을 지지했지만, 일부는 반대했다.

크로아티아의 많은 교회들은 크로아티아 전쟁(1991~1995) 중에 손상되거나 파괴되었다. 자그레브 관구, 칼로바츠 관구, 슬라보니아 관구, 달마티아 관구의 주교와 사제들과 대부분의 신자들은 난민이 되었다. 1995년 세르비아인들의 크로아티아 탈출 후( 크로아티아군의 공격 작전), 후자 세 관구는 거의 완전히 버려졌다. 달마티아 관구는 자칭 원시 국가인 세르비아 크라이나 공화국이 수립된 후 그 관구청을 크닌으로 일시적으로 이전했다. 슬라보니아 관구는 그 관구청을 파크라츠에서 다루바르로 이전했다. 크로아티아군의 공격 작전 이후, 1317년에 건설된 크루파 수도원과 1345년에 건설된 크르카 수도원 등 두 개의 수도원이 특히 심하게 손상되었다.

비하치-페트로바츠 관구, 다바르-보스니아 관구, 즈보르니크-투즐라 관구도 보스니아 헤르체고비나 전쟁으로 인해 이전되었다. 다바르-보스니아 관구청은 소콜라츠로, 즈보르니크-투즐라 관구청은 비엘리나로 일시적으로 이전되었다. 즈보르니크-투즐라 관구의 교회 소유 물건 100개 이상이 전쟁 중에 파괴되거나 손상되었다. 자훔리예 관구의 많은 수도원과 교회들도 파괴되었다. 이들 관구의 많은 신자들도 난민이 되었다.

1998년까지 양국 상황은 안정되었다. 성직자들과 많은 신자들이 돌아왔고, 세르비아 정교회의 대부분의 재산이 정상적으로 사용되었으며 손상되거나 파괴된 재산은 복구되었다. 여러 교회의 재건 과정은 아직 진행 중이며, 특히 칼로바츠의 상칼로바츠 관구 대성당이 그렇다.

코소보 전쟁으로 인해 1999년 이후 코소보에 있는 많은 세르비아 정교회 성지들은 성직자들만 남게 되었다. 1999년 6월 NATO군이 도착한 이후, 세르비아 정교회 교회와 수도원 156곳이 손상되거나 파괴되었다. 2004년 코소보 소요 사태 이후, 알바니아 폭도들에 의해 세르비아 정교회 교회와 수도원 35곳이 불타거나 파괴되었고, 코소보 알바니아인들의 세르비아 교회와 세르비아인들에 대한 수많은 공격으로 수천 명의 세르비아인들이 코소보에서 이주해야 했다.

해외 교포들 사이에서의 교회 재편성 과정과 신 그라차니차 대주교구의 완전한 재통합은 2009년부터 2011년까지 완료되었다. 이를 통해 해외 교포 사회의 세르비아 교회 기관의 완전한 구조적 통합이 달성되었다.

3. 조직 및 구조

세르비아 정교회는 서발칸 반도의 세르비아 자생 지역을 영토적 관할권으로 하며, 이 지역 국가들의 공식 인구 조사 결과 800만 명이 넘는 신자를 보유하고 있다. 2011년 인구 조사에 따르면, 세르비아에서 정교회는 가장 큰 단일 종교이며 신자 수는 6,079,296명(인구의 84.5%)이다.[7] 몬테네그로에서는 약 320,000명(인구의 51%)으로 가장 큰 종교이며, 보스니아 헤르체고비나에서는 인구의 31.2%, 크로아티아에서는 인구의 4.4%를 차지한다. 서유럽, 북미, 오스트레일리아 등 해외 교구의 정확한 신자 수는 알 수 없지만, 200만 명이 넘는 세르비아 디아스포라 규모를 통해 어느 정도 추정할 수 있다.

3. 1. 교계 제도

세르비아 정교회의 수장은 총대주교이며, 베오그라드-카를로프치 대주교구의 수장(대주교)을 겸임한다. 현 총대주교는 포르피리예로, 2021년 2월 19일에 착좌하였다. 세르비아 정교회 총대주교는 "페치 대주교 겸 베오그라드-카를로프치 대주교, 세르비아 총대주교 전하"라는 칭호를 사용한다.세르비아 정교회의 최고 의결 기구는 주교회의이다. 주교회의는 총대주교, 대주교, 주교, 그리고 보좌주교로 구성되며, 매년 봄에 회의를 개최한다. 주교회의는 교회의 중요한 결정을 내리고 총대주교를 선출한다.

세르비아 정교회의 집행 기구는 성소의회이다. 성소의회는 총대주교와 4명의 주교 등 총 5명의 회원으로 구성된다.[8] 성소의회는 정기적으로 회의를 열어 교회의 일상적인 운영을 담당한다.

다음은 정교회의 교계 제도이다.

3. 2. 교구 구성

세르비아 정교회의 영토는 다음과 같이 나뉜다.[9][10]교구는 다시 주교 관할구인 대목구로 나뉘며, 각 대목구는 여러 교회 공동체 또는 본당으로 구성된다. 교회 공동체는 하나 이상의 본당으로 구성된다. 본당은 가장 작은 교회 단위이며, 본당 사제를 중심으로 성찬식에 참여하는 정교회 신자들의 공동체이다.

오흐리드 정교회 대교구(Orthodox Ohrid Archbishopric)는 세르비아 정교회의 관할 아래 북마케도니아에 있던 자치 대교구였다. 2002년 마케도니아 정교회에 반대하여 설립되었으며, 2023년 해산되었다. 마케도니아 정교회는 1967년 일방적으로 자치권을 선포하기 전까지 세르비아 정교회와 유사한 관계를 맺고 있었다. 이 대교구는 스코페 1개의 대주교구와 브레갈니차, 데바르와 키체보, 폴로그와 쿠마노보, 프레스파와 펠라고니야, 스트루미차와 벨레스, 포바르다르예 6개의 교구로 나뉘어져 있었다.

4. 교리 및 전례

세르비아 정교회는 7차 공의회의 교리적 업적을 기반으로 하는 동방 정교회 신학을 옹호한다.[7] 이는 유일신론적 삼위일체론, 말씀(하느님의 아들)의 강생에 대한 믿음, 긍정 신학과 부정 신학의 균형, 성전승에 의해 정의되는 해석학, 그리고 치유적인 구원론을 특징으로 한다. 교회 조직 및 행정 분야에서 세르비아 정교회는 동방 정교회 교회론의 전통과 원칙을 고수한다.

세르비아 정교회의 전례 전통과 관행은 동방 정교회 예배를 기반으로 한다. 예배는 한 사람이 제대로 집전할 수 없으며 최소 한 명 이상이 함께 있어야 한다. 일반적으로 모든 예배는 수도원과 대성당에서만 매일 거행되며, 교구 교회에서는 주말과 주요 축일날에만 예배가 드려질 수 있다. 신성한 예배는 성찬식의 축하이다. 대사순절 준비 기간에는 평일에 신성한 예배가 거행되지 않는다. 성찬은 일요일에 성별되며, 성체 예배에서 주중에 나누어진다. 특히 신성한 예배와 같은 예배는 어떤 제단에서도 하루에 한 번만 드릴 수 있다.

세르비아 정교회의 핵심 요소는 슬라바로, 세르비아 정교회의 종교 교리에 첫 번째 세르비아 대주교인 성 사바에 의해 포함된 씨족 수호성인의 축제이다.

5. 사회적 입장

세르비아 정교회는 교회와 국가의 분리(1945년 군주제 폐지 이후 시행)와 사회적 평등과 같은 현대 사회 문제에 대해 전통적인 견해를 유지하고 있다.[1] 모든 성직은 남성에게만 허용되므로 여성의 교회 행정 참여는 종교 교육 및 종교 예술 분야, 그리고 다양한 자선 활동 참여 등 특정 활동으로 제한된다.[2][3]

6. 다른 기독교 교파와의 관계

세르비아 정교회는 콘스탄티노플 세계 총대주교청(동방 정교회 내에서 특별한 영예를 지니고 있으며, ''동등자 중 으뜸''의 지위를 누리는 세계 총대주교의 본산임) 및 우크라이나 정교회를 제외한 모든 주요 자치적인 동방 정교회 교단들과 완전한 교류 관계를 유지하고 있다. 1965년부터 세계교회협의회 회원이었으며,[11] 심지어 게르만 총대주교는 1968년 중앙위원회에 선출되기도 했다.[12] 또한 유럽 교회 회의의 회원이기도 하다.

정교회의 세례와 성체성사(성찬례)를 포함한 성사는 모든 정교회에서 유효하다.

7. 예술

세르비아 정교회의 예술은 종교적인 특징을 강하게 띠고 있다.

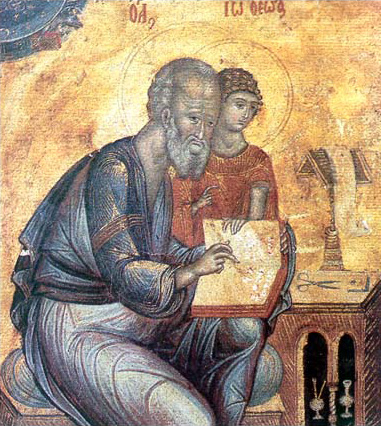

이콘은 단순한 그림이 아니라, 묘사된 인물의 정체성 이상의 의미를 전달하기 위한 상징으로 가득 차 있다. 이러한 이유로 정교회 이콘화는 예술적 표현이라기보다는 오래된 이콘을 복사하는 엄격한 과학과 같았다. 17세기 이전의 정교회 이콘화에서는 서유럽의 종교 미술에서 볼 수 있는 개인적이고 창의적인 전통이 크게 부족했는데, 이는 러시아와 세르비아의 이콘 그림이 유럽의 종교 그림과 판화의 영향을 받기 시작한 이후의 일이다.

큰 이콘은 교회 벽을 장식하는 데 사용되며, 종종 내부 구조 전체를 덮기도 한다. 정교회 가정에서도 종종 이콘을 벽에 걸어두는데, 보통 동쪽을 향한 벽에 함께 걸어두며 가족이 함께 기도할 수 있는 중앙 위치에 놓는다.

7. 1. 건축

세르비아 중세 시대 교회는 비잔틴 양식으로 건축되었다. 12세기부터 14세기 말까지의 세르비아 건축 양식은 라슈카 양식(스투데니차, 힐란다르 수도원, 지차 수도원)으로 불린다. 13세기 후반에는 비잔틴과 세르비아의 영향이 결합된 바르다르 양식이 발전했다(그라차니차, 페치 총대주교 수도원). 세르비아 제국 시대에 세르비아는 마케도니아, 에피루스, 테살리아를 거쳐 에게해까지 영토를 확장했고, 이로 인해 비잔틴 미술 전통의 영향이 더욱 강해졌다. 1371년부터 1459년까지 오스만 제국 지배하의 세르비아 몰락 시대에는 모라바 양식(라바니차 수도원, 류보스틴야 수도원, 칼레니치, 레사바)이 나타났다.

17세기에는 벨그라드에 많은 세르비아 정교회 교회들이 세워졌는데, 이들은 세르비아인들이 살았던 합스부르크 제국 점령 지역에 세워진 바로크 양식 교회의 특징을 모두 갖추고 있었다. 교회에는 보통 종탑이 있었고, 내부에는 르네상스 양식의 그림으로 장식된 이코노스타시스가 있는 단일 신랑 건물이었다. 이러한 교회들은 1717년부터 1739년까지 오스트리아 제국이 점령했던 벨그라드와 보이보디나, 그리고 1804년 세르비아의 국가성이 재건된 이후 사바강과 다뉴브강을 사이에 두고 오스트리아(후의 오스트리아-헝가리 제국)와의 국경 지역에서 찾아볼 수 있다.

7. 2. 성화 (이콘)

이콘은 묘사된 인물의 정체성 이상의 더 많은 의미를 전달하기 위한 상징으로 가득 차 있다. 이러한 이유로 정교회 이콘화는 예술적 표현의 기회라기보다는 오래된 이콘을 복사하는 엄격한 과학이 되었다. 17세기 이전의 정교회 이콘화에서는 서유럽의 종교 미술에서 볼 수 있는 개인적이고 특이하며 창의적인 전통이 크게 부족했는데, 이는 러시아와 세르비아의 이콘 그림이 유럽의 종교 그림과 판화의 영향을 받기 시작한 시점 이후의 일이다.

큰 이콘은 교회 벽을 장식하는 데 사용되며, 종종 내부 구조 전체를 덮기도 한다. 정교회 가정에서도 종종 이콘이 벽에 걸려 있는데, 보통 동쪽을 향한 벽에 함께 걸어두며 가족이 함께 기도할 수 있는 중앙 위치에 놓는다.

참조

[1]

웹사이트

World Council of Churches: Serbian Orthodox Church

https://www.oikoumen[...]

[2]

웹사이트

Serbian Orthodox Church at World Council of Churches

https://www.oikoumen[...]

[3]

웹사이트

His Holiness Porfirije, Archbishop of Pec, Metropolitan of Belgrade and Karlovci and Serbian Patriarch enthroned

http://www.spc.rs/en[...]

2021-04-04

[4]

논문

Komunistička vlast i Srpska Pravoslavna Crkva u Bosni i Hercegovini (1945-1955) - Pritisci, napadi, hapšenja i suđenja

https://www.inisbgd.[...]

2010

[5]

논문

The Church in a Communist State: Justin Popovic (1894–1979) and the Struggle for Orthodoxy in Serbia/Yugoslavia

2021

[6]

서적

The Complete Guide to Christian Denominations

https://books.google[...]

Harvest House Publishers

2015

[7]

웹사이트

Republicki zavod za statistiku Srbije

http://webrzs.stat.g[...]

2015-03-05

[8]

웹사이트

Constitution of the Serbian Orthodox Church

http://www.spc.rs/en[...]

[9]

문서

List of Eparchies of the Serbian Orthodox Church

[10]

웹사이트

Eparchies Links

http://www.spc.rs/sr[...]

[11]

웹사이트

Serbian Orthodox Church

https://www.oikoumen[...]

2021-04-04

[12]

논문

Orthodoxy in Diplomacy: An Overview of the Serbian Orthodox Church's Religious Diplomacy and Role in International Relations

https://www.academia[...]

2024

[13]

문서

2018 Moscow–Constantinople schism

[14]

문서

Autocephaly or autonomy is not universally recognized.

[15]

문서

Semi-autonomous part of the Russian Orthodox Church whose autonomy is not universally recognized.

[16]

문서

UOC-MP was moved to formally cut ties with the ROC as of May 27th 2022.

[17]

문서

Part of the multinational Greek Catholic Church of Croatia and Serbia

[18]

웹사이트

OCA - Q&A - Greek Orthodox and Russian Orthodox

http://oca.org/quest[...]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com